長野県/さわら 飯台 竹タガ付 すし蓋別売 24cm・27cm・30cm・33cm・36cm 5サイズ

せいろ / おひつ / 飯台 / 桶

15,500円(税込17,050円)

| サイズ | |

|---|---|

| 飯台(24cm) / 17,050円(税込) | |

| 飯台(27cm) / 18,150円(税込) | |

| 飯台(30cm) / 19,250円(税込) |

SOLD OUT |

| 飯台(33cm) / 22,000円(税込) | |

| 飯台(36cm) / 24,200円(税込) | |

| すしぶた(24cm) / 3,630円(税込) | |

| すしぶた(27cm) / 4,180円(税込) | |

| すしぶた(30cm) / 4,510円(税込) |

SOLD OUT |

| すしぶた(33cm) / 4,840円(税込) | |

| すしぶた(36cm) / 5,500円(税込) |

サイズ(外寸) / 重量

飯台27cm:直径27x高さ8cm/450g

飯台30cm:直径30x高さ8.5cm/530g

飯台33cm:直径33x高さ9cm/710g

飯台36cm:直径36x高さ10cm/810g

すしぶた24cm:直径25x高さ1cm(つまみ付き高さ3cm)/240g

すしぶた27cm:直径28x高さ1cm(つまみ付き高さ3cm)/320g

すしぶた30cm:直径30x高さ1cm(つまみ付き高さ3cm)/380g

すしぶた33cm:直径33x高さ1cm(つまみ付き高さ3cm)/430g

すしぶた36cm:直径37x高さ1cm(つまみ付き高さ3cm)/500g

こちらのページに掲載の商品は、

ポスト投函タイプの「ネコポス」配送はお選びいただけません。

上記のサイズは弊店への入荷分総量のうち、その中間値を表示しており、あくまで目安となります。自然素材を使った手作り品のため、表記サイズから2-3cm前後するものもございます。

収納するところがお決まりの際などは、サイズに余裕を持ってご注文いただきますよう、お願いいたします。

また、ひとつひとつの形・風合い・色味も異なります。

予めご了承いただいた上で、ご注文下さい。

お取り扱いについて

ささくれや破片でお体や衣類などを傷めないようご注意ください。

どの素材においても、できるだけ戸棚などにしまいこまず、風通しのよい場所で保管するようにしてください。

保管の際は、直射日光を避け、湿気の溜まらない、なるべく高い場所に置くと良いです。

雨や水に濡れたら乾いた布で拭き取り、風の通る日陰や室内でよく乾かしてください。

ほこりが溜まらないよう、たわしやブラシなどを使った定期的なブラッシングをおすすめします。

こちらは、さわら製の「飯台(はんだい)」です。

飯台は、すし飯を作るための道具で、

握り寿司やちらし寿司を盛るのにも用いられます。

さわらは長野県木曽地域の「木曽さわら」を使用しています。

立木の姿はひのきにもよく似ていますが、木材としてはひのきよりも柔らかく、

加工が容易で、軽くて水に強いという特性があります。

ほどよく水分を吸い、ひのきに比べると香りの弱いさわら。

食との相性も良く、おひつや落し蓋の材料としても親しまれています。

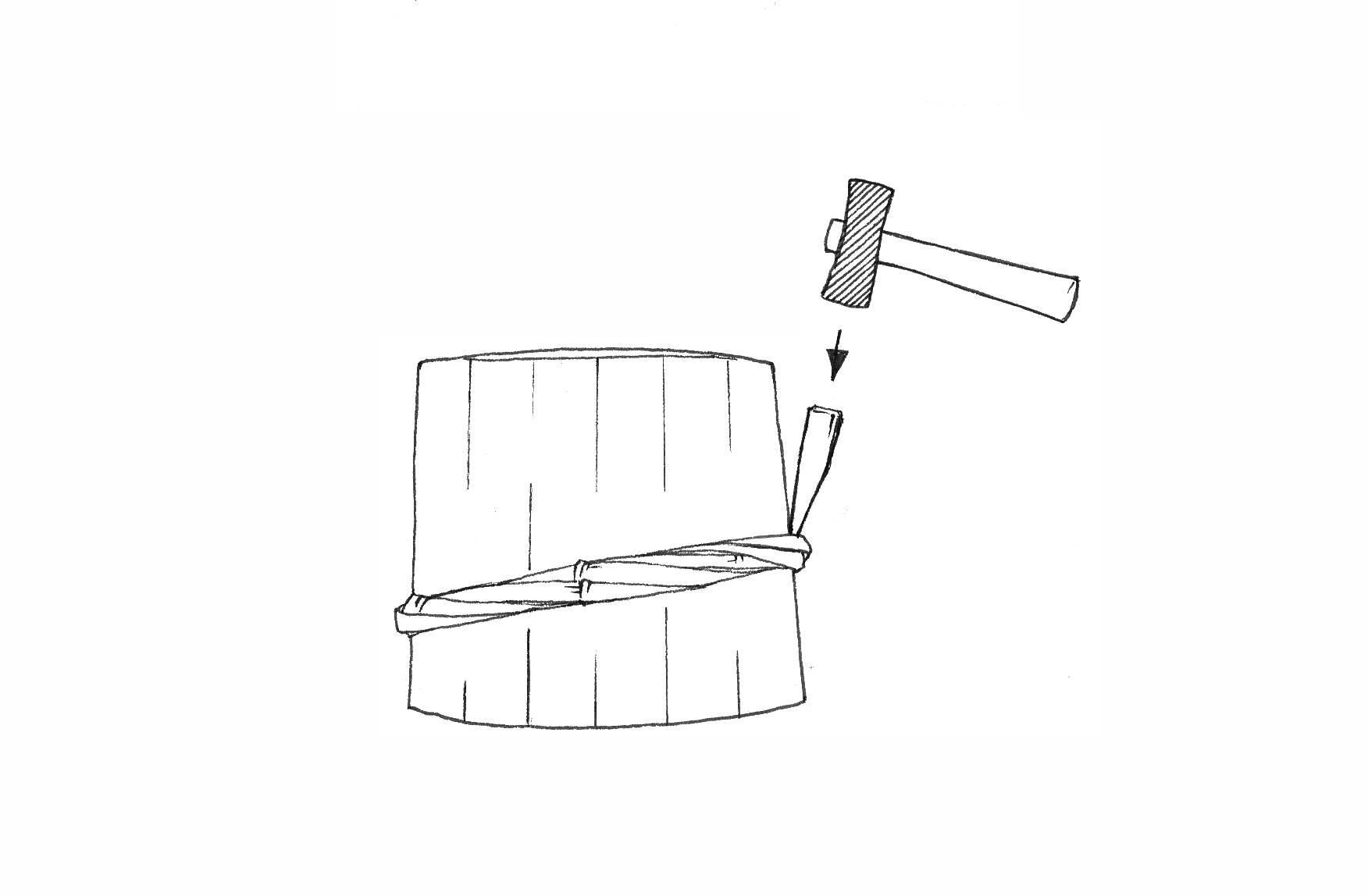

こちらでは、竹のタガ(「箍」と書きます/桶のまわりにはめる輪)を使用した、

飯台をご紹介します。

こちらのページでは、ご自宅でも使いやすい、

直径「24cm」、「27cm」、「30cm」、「33cm」、「36cm」の、5つのサイズをご紹介します。

それぞれのサイズに合う「寿司蓋(すしぶた)」も、別売ですが、ご用意しております。

(※蓋もお選びになる際は、飯台と蓋は同じサイズのものをお選びください。

例:飯台24cmであれば、すしぶたも24cmがぴったりのサイズとなります。)

*別ページでは「39cm〜45cm」と、業務向けの大きなサイズもご紹介しております。

(こちらのページをご覧ください。)

それではサイズごとにご紹介します。

それでは、実際に使う様子も交えて、ご紹介します。

こちらの飯台に華やかにばら寿司を盛り付けてみました。

飯台の優しい色味と風合いが、実に美しく食材を引き立ててくれ、食欲をそそります。

シンプルにおにぎりを作って、こちらの飯台に並べておき、蓋をして、召し上がるまで保管しておくのにもいいです。

程よい湿度を保ってくれますし、召し上がる時には目でも楽しめそうです。

また、小鉢や小皿に惣菜を盛り付け、

この飯台に並べてお膳のようにお使いになるのもよいと思います。

じっさいには身近な道具ではなくなっているかもしれませんが、

この竹箍(たけたが)で仕上げられた飯台を見ていると、

馴染みのあるような気がして、気持ちも落ち着きます。

作ったちらし寿司が乾かないようにするのに、蓋はとても便利です。

また蓋を閉めてある飯台の姿も、味があります。

お使いになったあとの保管場所は、直射日光を避け、

できるだけ風通しのよいところをお選びくださいませ。

皆で飯台に盛られた食事を囲むと、

それがあるだけで、華やかでにぎやかな、

また、楽しく嬉しい食卓になるような気がします。

とても軽くて丈夫な飯台。

必要なところを残して他を削ぎ落とした、ごくシンプルで機能的な道具。

むかしから連綿と続くものには、誰もが納得できるような、その理由があります。

日々の「食」に彩を添えてくれる、飯台。

いろいろな使い方をお楽しみください。

大きさをご確認いただき、また、蓋ありか蓋なし、

お好みのサイズと組み合わせをお選びください。

//お手入れについて//

- お使いになる前には、桶の内側をぬれた布巾で軽く拭いてからご使用ください。

- 毎回、使用後は合成洗剤を使わず、塩または粉状のクレンザーで

桶の内側と外側をていねいに洗います。

そのとき、桶の中に水を溜めたまま放っておくと、木の劣化を早めますのでお控えください。 - 木桶を洗って拭いた後、消毒用アルコール(エタノール)を桶の内側に霧吹きしておくと、

黒ずみやカビの発生を抑えることができます。 - 水洗いのあとは風通しのよいところ(窓の側や換気扇の近くなど)でよく陰干しします。

直射日光に当てると急激な乾燥で木が収縮し、タガの外れ、ひび割れや変形の恐れがあります。 - 食器乾燥機もお控えください。

- また、1か月以上の長期間使わないときには、身と蓋を別々にして紙や布に包んで保管します。

保管するところは温度変化が少なく、湿気のないところが最適です。その際は、蓋を開けた状態で保管すると良いです。

蓋を閉めたままにしておいたり、ビニール袋に入れて保管したりすると「ヤニ」が発生することがあります。