長野県/さわら 浅桶(ぬか漬け) 押し蓋付き 27cm・30cm 2サイズ

せいろ / おひつ / 飯台 / 桶

17,500円(税込19,250円)

| サイズ | |

|---|---|

| 27cm / 19,250円(税込) |

SOLD OUT |

| 30cm / 20,350円(税込) |

サイズ(外寸) / 重量

30cm:直径30x高さ21.5cm/1500g

こちらのページに掲載の商品は、

ポスト投函タイプの「ネコポス」配送はお選びいただけません。

上記のサイズは弊店への入荷分総量のうち、その中間値を表示しており、あくまで目安となります。自然素材を使った手作り品のため、表記サイズから2-3cm前後するものもございます。

収納するところがお決まりの際などは、サイズに余裕を持ってご注文いただきますよう、お願いいたします。

また、ひとつひとつの形・風合い・色味も異なります。

予めご了承いただいた上で、ご注文下さい。

お取り扱いについて

ささくれや破片でお体や衣類などを傷めないようご注意ください。

どの素材においても、できるだけ戸棚などにしまいこまず、風通しのよい場所で保管するようにしてください。

保管の際は、直射日光を避け、湿気の溜まらない、なるべく高い場所に置くと良いです。

雨や水に濡れたら乾いた布で拭き取り、風の通る日陰や室内でよく乾かしてください。

ほこりが溜まらないよう、たわしやブラシなどを使った定期的なブラッシングをおすすめします。

こちらは、さわら製の「浅桶(あさおけ)」です。

こちらの桶は、通常の漬物桶よりも高さが抑えられた

ぬか漬けにも適した浅いタイプの桶です。

現在では、プラスティックや琺瑯など多様な素材が

ぬか床用の入れ物として使われていますが、

こちらは、主にさわらの木を使って作られた桶です。

さわらは長野県木曽地域の「木曽さわら」を使用しています。

立木の姿はひのきにもよく似ていますが、木材としてはひのきよりも柔らかく、

加工が容易で、軽くて水に強いという特性があります。

ほどよく水分を吸い、ひのきに比べると香りの弱いさわら。

食との相性も良く、飯台やおひつ、落し蓋の材料としても親しまれています。

こちらでは、竹のタガ(「箍」と書きます/桶のまわりにはめる輪)を使用した、

浅桶をご紹介します。

直径「27cm」、「30cm」の、2つのサイズ展開があります。

-

こちらは浅桶の身です。丸くした底板に短冊状のさわらの側板を並べて円形にし、竹で編んだタガをはめて作ります。 -

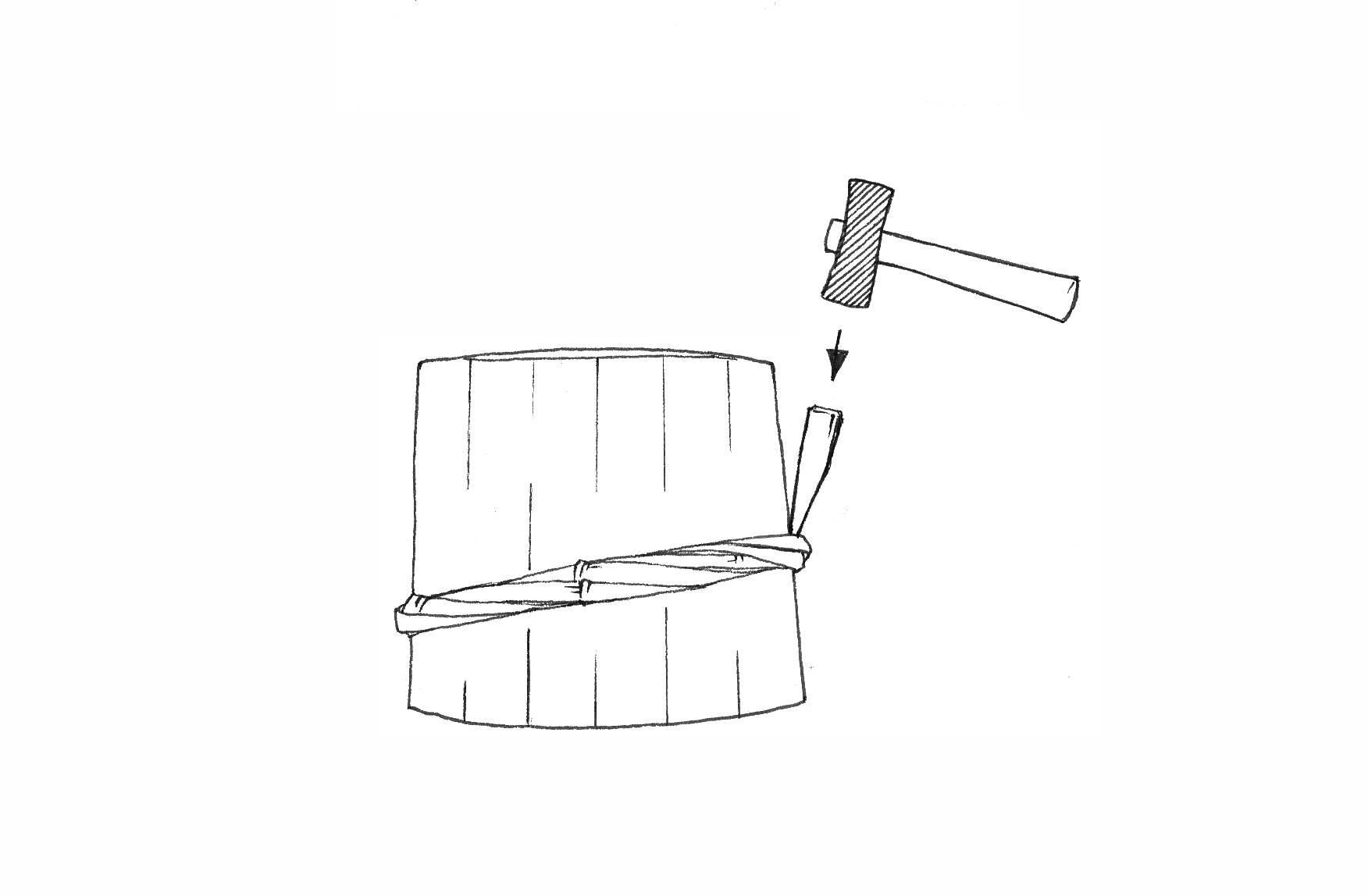

「曲げ物」と呼ばれるせいろや弁当箱は、一枚の薄い板を柔らかく曲げて円形の容器を作りますが、このような「桶」は作りが異なり、側板を並べて円形にし、タガを木槌で叩きながら締めていきます。 -

木桶には、ほかに銅製のタガを締めたものもあります。銅タガはタガ締め専用の機械を使って締めていくのに対し、「竹タガ」製はタガ締めを含め、全ての工程において手作りで仕上げていくため、より手の込んだものとなります。 -

竹タガは先に編んでから桶にはめていくため、桶の各サイズにぴったり合わせて編むのは高度な技術や経験が必要とされます。また、タガの締め具合は、桶となったあとの木の膨張や収縮を読んだ上での作り手の勘が大切になります。 -

さらに、こちらの桶は側板の削りから竹の選定、タガ編みまで全ての製作工程をお一人でこなされています。時折、竹の裂けや木槌の当てキズや打ち痕ができますが、素材や手作りゆえのものですので、ご了承ください。打ち痕にヤスリ仕上げをすると、木肌全体が荒れてしまうため、あえて痕を残しております。不良品ではありませんので、予めご了解ください。 -

桶には、それぞれのサイズに合わせた蓋が付いています。 -

蓋は、上からのせるタイプのもので、身に対してほんの少し幅に余裕を持たせて作られています。 -

また、この写真のように蓋や桶の底中心部に、丸く木を削り出すための工程でうまれる痕や、 -

蓋に釘を打ち付けた時の跡もありますが、これらも通常の仕様となります。 -

縁の部分です。滑らかに研磨されており、手当たりよく仕上げられています。 -

1cm程度の厚みがあり、この厚みがあることで漬物やぬか床の水分を適度に調節してくれます。木の年輪に対して垂直に材をとる柾目(まさめ)の板を使って作られています。 -

桶の身を裏返したところです。 -

高台が付いている形です。 -

この底板の外側にのみ、薄くシリコンコークをつけて、底板が抜けにくくしています。食べ物やぬかを入れる内側にはありませんので、ご安心ください。 -

こちらは内側側面の木目です。柾目(まさめ)がきれいに出ています。さわらが丹念に研磨されています。 -

ご使用になる前に、濡れた布巾で内側を軽く拭いてください。ぬらして固くしぼった布巾で拭くのがちょうど良いです。

それではサイズごとにご紹介します。

-

こちらは「27cm」サイズです。容量は6ℓ分となっています。きゅうりで言いますと、5-6本が平面で並べられる大きさです。ぬかの量がしっかりとあれば、2段分くらいは漬けられそうです。 -

ぬか漬け専用でもいいですし、塩漬けや浅漬け用としても。 -

サイズに合わせた漬け物用「押し蓋」をご用意しています。目的に応じて、ご使用ください。 -

こちらは「30cm」。容量は10ℓとなっています。きゅうりで言いますと、8-10本が平面で並べられる大きさです。 -

日々、たっぷりのぬか漬けや、お漬物をお作りになるような方やお店様でしたら、こちらをどうぞ。 -

同様に、桶のサイズに合わせた押し蓋をご用意しております。

※お使いになる前には最初の「アク抜き・匂い抜き」をお願いいたします。

お米の研ぎ汁を桶の8分目程入れ、3~8時間程度放置して下さい。

その際、水が漏れる場合がありますので、流しの中で作業をして下さい。

多少の水漏れは、木質の膨張により止まりますので、根気よくこの作業を行って下さい。

素材である木曽さわらの香りも、お米の研ぎ汁の脱臭効果で和らぎます。

なかなか現代においては、木製のぬか漬け桶や漬け物桶が使用されている場面は少なくなっています。

しかし、このさわらの香りをまとった、漬け物の味は格別です。

さわらが水分の調節もある程度してくれるので、ぬか床に水が溜まりにくいです。

もちろんぬか床に日々の手間が欠かせないのは同じですが、

ホーローや焼き物の器に比べて、水分調節が慣れてくると楽になると言われています。

きゅうりやなすなどの夏野菜から、大根やにんじんなど寒くなってから旬を迎えるものまで、

ぬか漬けは一年中お楽しみいただける、ごはんのお供。

実際には身近な道具ではなくなっているかもしれませんが、

この竹箍(たけたが)で仕上げられた桶を見ていると、

馴染みのあるような気がして、気持ちも落ち着きます。

こちらの桶はある程度の水分は吸ってくれるものの、季節や入れたもの状況によって、

水分が底に出てくることもございます。

屋内でお使いになる場合は、

・土間のような下に水分が染み出してもいいような場所に置く。

・下に濡れてもいいようなトレイを置く。

などのご確認・ご対応をお願いいたします。

桶の保管場所は、直射日光を避け、できるだけ風通しのよく涼しいところをお選びくださいませ。

また、木製の桶に関しましては、冷蔵庫には入れず、一年中常温で保管するようにしてください。

冷蔵庫に入れますと、桶の外側にカビが出てくる可能性がございます。

常温保存が基本ですので、夏場の管理には、特にご注意くださいませ。

昔から使われてきた、木製の桶。

付き合い方が決まってくれば、これ以上ない頼もしいパートナーになってくれそうです。

生のままでは食べきれない野菜も、たっぷりと摂取でき、保存もできる漬け物。

ぬか漬けも塩分に気をつけながら、発酵食品はおいしく取り入れていきたいものです。

そんな時にこちらの本格的なさわらの桶で漬け物を漬けられたら、

きっと楽しく、おいしい漬け物ライフになると思います。

大きさをご確認いただき、お好みのサイズをお選びください。

//お手入れについて//

- お使いになる前には、桶の内側をぬれた布巾で軽く拭いてからご使用ください。

- 桶の使用後は合成洗剤を使わず、塩または粉状のクレンザーで

桶の内側と外側をていねいに洗います。

そのとき、桶の中に水を溜めたまま放っておくと、木の劣化を早めますのでお控えください。 - 桶を洗って拭いた後、消毒用アルコール(エタノール)を桶の内側に霧吹きしておくと、

黒ずみやカビの発生を抑えることができます。 - 水洗い後は風通しのよいところ(窓の側や換気扇の近くなど)でよく陰干しします。

直射日光に当てると急激な乾燥で木が収縮し、タガの外れ、ひび割れや変形の恐れがあります。 - 食器乾燥機もお控えください。

- また、1か月以上の長期間、使わない場合、身と蓋を別々に紙や布に包んで保管します。

保管場所は温度変化が少なく、湿気のないところが最適です。

その際は、蓋を開けた状態で保管すると良いです。

蓋を閉めたままにしておいたり、ビニール袋に入れて保管したりすると「ヤニ」が発生することがあります。