鹿児島県/真竹(白竹) 手つき弁当かご 中 二段

弁当かご / 弁当箱

20,000円(税込22,000円)

サイズ(外寸) / 重量

(持ち手付き高さ18cm/上段かご高さ6cm/下段かご高さ7cm)/500g

こちらのページに掲載の商品は、どのサイズ・タイプにおきましても、

ポスト投函タイプの「ネコポス」配送はお選びいただけません。

上記のサイズは弊店への入荷分総量のうち、その中間値を表示しており、あくまで目安となります。自然素材を使った手作り品のため、表記サイズから2-3cm前後するものもございます。

収納するところがお決まりの際などは、サイズに余裕を持ってご注文いただきますよう、お願いいたします。

また、ひとつひとつの形・風合い・色味も異なります。

予めご了承いただいた上で、ご注文下さい。

お取り扱いについて

ささくれや破片でお体や衣類などを傷めないようご注意ください。

どの素材においても、できるだけ戸棚などにしまいこまず、風通しのよい場所で保管するようにしてください。

保管の際は、直射日光を避け、湿気の溜まらない、なるべく高い場所に置くと良いです。

雨や水に濡れたら乾いた布で拭き取り、風の通る日陰や室内でよく乾かしてください。

ほこりが溜まらないよう、たわしやブラシなどを使った定期的なブラッシングをおすすめします。

こちらは、白竹を使って作られた、持ち手付きの弁当かごです。

鹿児島県は日本でも有数の竹林保有面積をほこる「竹大国」で、

その半数を占めるのが、見るからに生命力にみちた「孟宗竹(もうそうちく)」です。

ただ、孟宗竹は太くて、竹の身部分がとても厚く、そして硬いため、ひごにするのには大変な苦労があります。そのため、竹のへらなど調理道具やスプーンのようなカトラリーに加工されることがほとんどです。

とくに九州地方では、ざるやかごなどの編組品(へんそひん)は、

「真竹(まだけ)」で作られることが多く、

見た目は孟宗竹に似ていますが、その性質を比べると

真竹は竹の身部分が薄く、比較的やわらかいのが特徴です。

かご作りに適した、細くて薄く、そして長いひごを作りやすいため

真竹はざるやかご作りにおいて重宝されています。

こちらでは、その真竹を天日干ししたり、煮沸などの熱処理をほどこし、

竹の油と色味が抜けた「白竹(しろたけ/しらたけ)」を使って作られた、

手付き弁当かごの中サイズ、二段タイプをご紹介します。

*中一段タイプや、大一段タイプ、大二段タイプはこちらのページからどうぞ。

おにぎりやおかずを二段分に詰めると、だいたい3〜4人分の量が入ります。

今回はクッキングシートをかごの底と側面に敷き詰めて、

おにぎりやからあげ、ポテトサラダ、煮物を入れてみました。

シートを敷いていても、水気のあるおかずやくだものなどは、

かごの外に水分が漏れることがありますので、お気をつけください。

水気のあるものは、かごの中に仕切りカップなどを入れて、

そこにおかずを入れるのもいいかもしれません。

かごはほどよく通気性があって、蒸れにくいのがよいところです。

そのままおかずを詰めることもできますが、

クッキングシートやペーパー、経木、ラップなどを底に敷いてから食材を入れると

かごへの汚れを気にせず使えると思います。

お使いになりましたら、その都度タワシなどを使って水洗いして

よく水気を切り、蓋を開けて、しっかりと乾燥させてください。

また、シートやペーパーを使用してほとんど汚れていなければ、

かごに付いたカスなどを取り除いた上で、

蓋を開けたままよく乾燥させる程度でもよいと思います。

揚げ物などの油分がかごについたときは、

中性洗剤を少量つけて洗い、よく水ですすいでください。

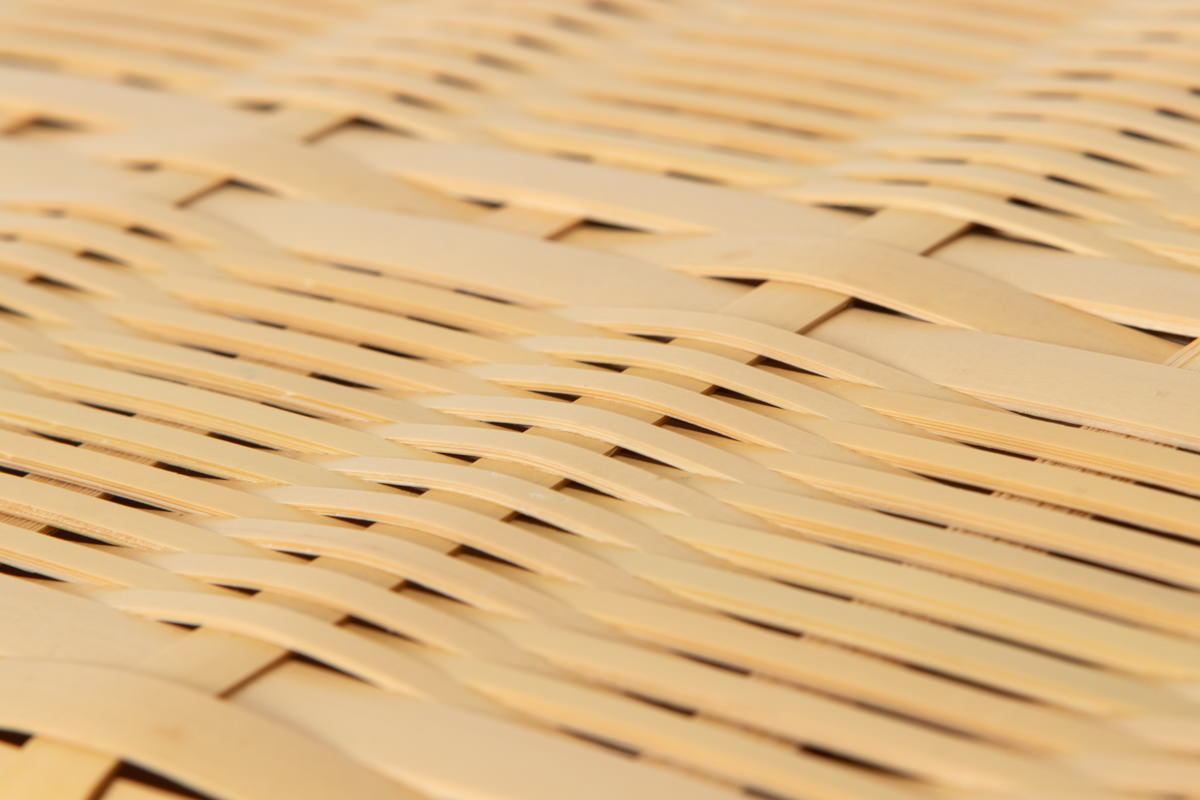

白竹の美しさを存分に楽しめる編み模様。

なにも入っていない状態でも、十分に目を楽しませてくれます。

弁当かごにかぎらず、

おうちの救急箱や裁縫道具入れとしても便利に使えます。

かごの上の段と下の段を異なる用途でそれぞれお使いになるのも、

また一つの使い道かと思います。

持ち手が付いているので、ほかのかごやカバンに入れることなく、

そのまま手に持って、ほかの部屋へ移動したり、外へと持ち出したりできる弁当かご。

いろいろなシーンで使えることと思います。長くお楽しみください。