長野県/根曲竹 茶碗かご 丸・楕円/中・大 4種

椀かご / 水切りかご

12,000円(税込13,200円)

| タイプ | |

|---|---|

| 丸の中サイズ / 13,200円(税込) |

SOLD OUT |

| 丸の大サイズ / 15,400円(税込) | |

| 楕円の中サイズ / 13,200円(税込) | |

| 楕円の大サイズ / 15,400円(税込) |

サイズ(外寸) / 重量

丸の大サイズ :約直径33x高さ14cm(かご部分の高さ約11cm)/270g

楕円の中サイズ:約27x25x高さ11cm(かご部分の高さ約8cm)/180g

楕円の大サイズ:約32x30x高さ14cm(かご部分の高さ約11cm)/220g

こちらのページに掲載の商品は、どのサイズ・タイプにおきましても、

ポスト投函タイプの「ネコポス」配送はお選びいただけません。

上記のサイズは弊店への入荷分総量のうち、その中間値を表示しており、あくまで目安となります。自然素材を使った手作り品のため、表記サイズから2-3cm前後するものもございます。

収納するところがお決まりの際などは、サイズに余裕を持ってご注文いただきますよう、お願いいたします。

また、ひとつひとつの形・風合い・色味も異なります。

予めご了承いただいた上で、ご注文下さい。

お取り扱いについて

ささくれや破片でお体や衣類などを傷めないようご注意ください。

どの素材においても、できるだけ戸棚などにしまいこまず、風通しのよい場所で保管するようにしてください。

保管の際は、直射日光を避け、湿気の溜まらない、なるべく高い場所に置くと良いです。

雨や水に濡れたら乾いた布で拭き取り、風の通る日陰や室内でよく乾かしてください。

ほこりが溜まらないよう、たわしやブラシなどを使った定期的なブラッシングをおすすめします。

長野県戸隠-とがくし-で使われる根曲竹細工は、

ざる、びく、目かご(または茶碗かご)、箕-み-の4つを代表的な細工としています。

こちらはその中の1つ、茶碗かごです。

産地では「茶盆-ちゃぼん-かご」という名でも呼ばれています。

「茶盆」とは、茶器を載せる盆のことですが、

こちらは根曲竹で作られた、少し縁の立ったかご型の茶盆です。

「”水切りかご”として使えるでしょうか」というお問い合わせをよくいただきますが、

こちらは製品の仕様上、水に湿らせたままにしますと、

カビの発生や劣化を早めることにもつながりますので、

水切りのためのかごとしてはおすすめいたしません。

こちらは、洗ってよく拭いた(もしくはよく水を切った)器を

さらにしっかり乾かすためのかご、

または、よく乾いた器を伏せて収納しておくかご

という形の使い方をご提案しております。

こちらのページでご紹介するのは、その戸隠エリアの茶盆かごの

ベーシックな形、4種類です。

茶器セット、お菓子入れ、果物かごとさまざまなシーンでお使いいただけます。

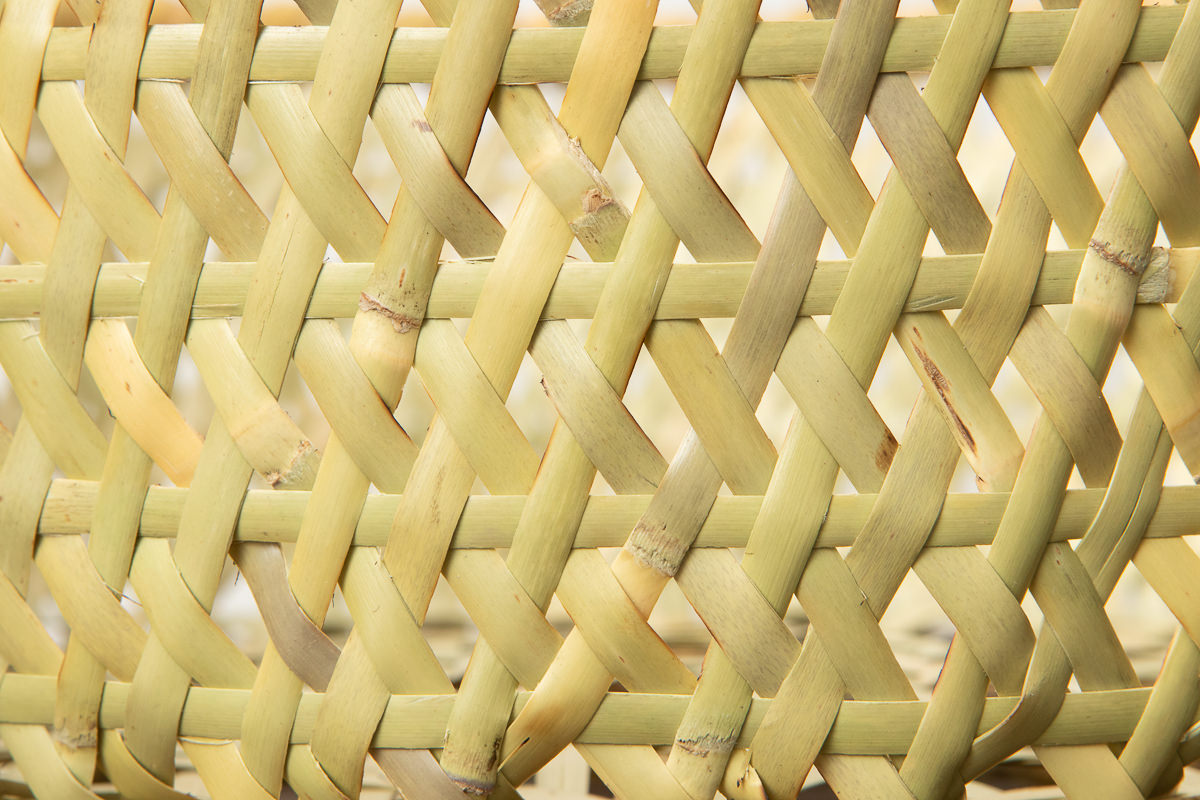

どのタイプも比較的細かい編み目で見た目美しく、

幅広めのひごでしっかりとした作りです。

サイズも2サイズとも大きすぎず、

今の暮らしにも気軽に取り入れやすい大きさかと思います。

お好みの形、サイズをお選びくださいませ。

–長野県戸隠の根曲竹細工–

そのはじまりは、江戸時代初期。

戸隠中社地区の人々の生活の糧として今もつづいています。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

竹や竹細工が暮らしと密接に関わりあっていました。

そして明治時代から昭和中期にかけては養蚕業に隆盛に伴い、

蚕籠(かいごかご)等の需要が高まり、生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

材料の採取は国有林から伐採の権利を借りて行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう「筍番」を

竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうした採取された根曲竹を表面を磨き、四つ割りされ、皮と身を分けてひごにします。

びく、ざる、目かご(茶碗かご)、箕の4つが代表的な細工とされています。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。