鹿児島県/真竹(白竹) 弁当箱 小・小(長型) 2種

弁当かご / 弁当箱

8,500円(税込9,350円)

| サイズ | |

|---|---|

| 小タイプ / 9,350円(税込) |

SOLD OUT |

| 小(長型)タイプ / 9,900円(税込) |

SOLD OUT |

サイズ(外寸) / 重量

小(長型)タイプ:約21x12x高さ8cm/150g

こちらのページに掲載の商品は、どのサイズ・タイプにおきましても、

ポスト投函タイプの「ネコポス」配送はお選びいただけません。

上記のサイズは弊店への入荷分総量のうち、その中間値を表示しており、あくまで目安となります。自然素材を使った手作り品のため、表記サイズから2-3cm前後するものもございます。

収納するところがお決まりの際などは、サイズに余裕を持ってご注文いただきますよう、お願いいたします。

また、ひとつひとつの形・風合い・色味も異なります。

予めご了承いただいた上で、ご注文下さい。

お取り扱いについて

ささくれや破片でお体や衣類などを傷めないようご注意ください。

どの素材においても、できるだけ戸棚などにしまいこまず、風通しのよい場所で保管するようにしてください。

保管の際は、直射日光を避け、湿気の溜まらない、なるべく高い場所に置くと良いです。

雨や水に濡れたら乾いた布で拭き取り、風の通る日陰や室内でよく乾かしてください。

ほこりが溜まらないよう、たわしやブラシなどを使った定期的なブラッシングをおすすめします。

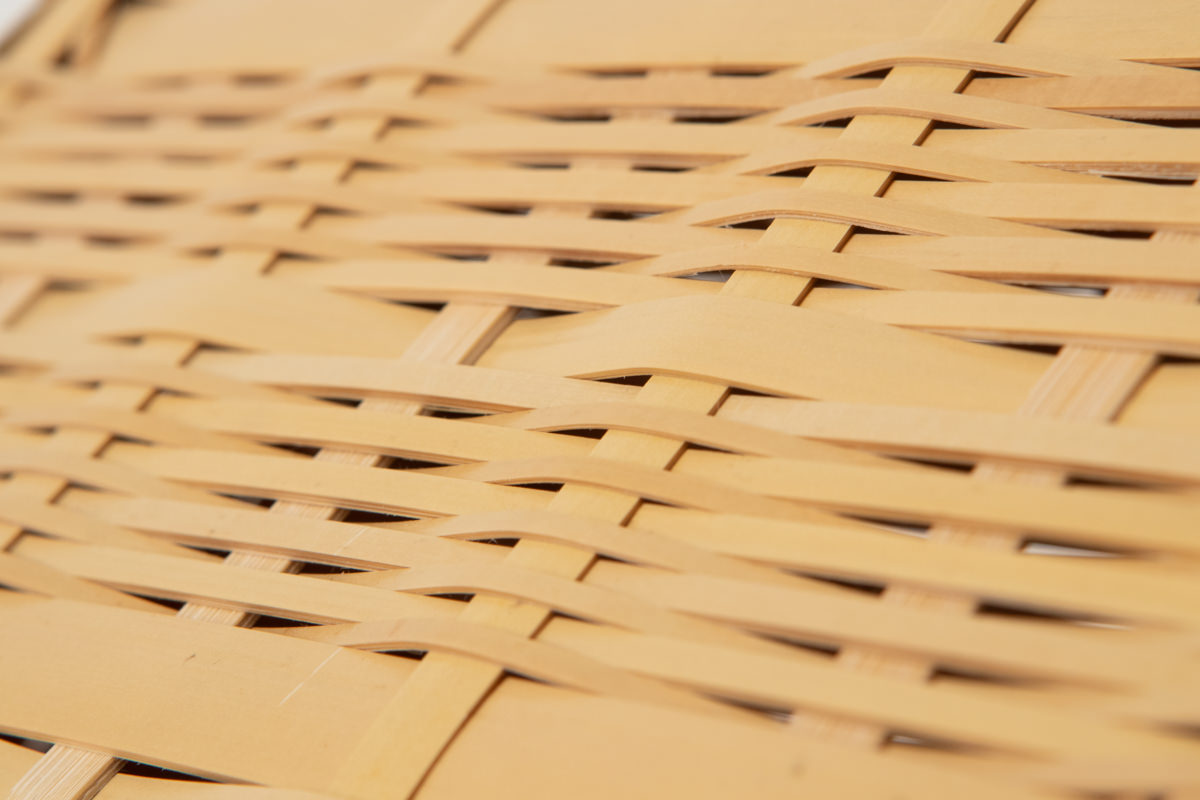

こちらは白竹で作られた弁当箱です。

九州ではむかし、このタイプの小さいものを

子どもたちのお弁当箱として使っていたそうです。

九州は日本のなかでもとくに、良質な真竹が豊富に採れる地でこちらの弁当かごも、九州で採れた真竹を白くさらした「白竹-しろたけ-」を材料にしています。

白竹とは青いままの真竹を、天日干ししたり煮たりしたもので、そうして油分や水分をぬき、竹の色をさらしたものです。

白竹にすることで色味が整い、虫食いが減り、材料の竹がかたく締まることで丈夫になります。

こちらのページでは、小さめの弁当箱、「小」タイプと

「小(長型)」タイプの2種類をご紹介します。

このように「編み細工」というよりは、

「竹組み細工」といえるほど、ほかのかご細工とは作り方が違います。

ほかには取ってかえがたい、かごだと思います。

おにぎりやごはんにも、サンドイッチにも。

竹かごはほどよく通気がとれて、蒸れにくいのがよいところ。

少し水分の出るおかずなどは、仕切りカップを使うのもよいかと思います。

(お弁当箱を傾けると水分が外に漏れることがありますので、お気をつけください。)

クッキングシートやワックスペーパーをかごの内側に敷き詰めてから

盛り付けると、かごがきれいに使えます。

ご使用後は、たわしなどで水洗いしてからよく水を切って、

蓋を外したまま、しっかりと乾かしてください。

また、シートやペーパーをつかってかごに汚れがついていなければ、

水洗いの必要もありません。

ただ、湿気がたまっているかもしれませんので、

蓋を開けて、こちらもよく乾燥させてください。

揚げ物を入れたりして、かごに油がついたときは、

少量の洗剤をおつかいいただいても大丈夫です。

かごに洗剤が残らないよう、よく水ですすいでください。

蓋つきのかごは、小物入れや道具入れとしても大変重宝します。

身のまわりのものをまとめておくのに。

よく使うものを手に取りやすいところに置いておきたいときに。

蓋を閉めておいておくと、すっきりとして見えます。

爽やかな白竹のかごは、インテリアとしてもお部屋を飾ってくれることと思います。

どちらかお好みのタイプをお選びください。

–鹿児島の竹細工–

県内を車で走っていると、ものすごくたくさんの竹林を見かけ、その多さに驚かされます。

国内でも有数の竹林保有面積をもつ鹿児島県は、まさに「竹大国」。

その竹林の半数を占めるのが、見るからに生命力に満ちた太い孟宗竹-もうそうちく-です。

孟宗竹は竹の身があつくかたいので、細いひごにするには大変手間がかかります。

そのため、ヘラなどの調理道具やスプーン・フォークのようなカトラリーとして

加工されることが多いです。

そして、こちらのような弁当かご(豆腐かご)や、

ざるなどの編組品-へんそひん-には、真竹-まだけ-がよく用いられます。

孟宗竹にくらべて真竹は身がうすいので、

細くて長いひごを作り出しやすいのが特徴です。

鹿児島でもかねてより竹細工が盛んで、今は関わる方が減ってきてはいるものの、

竹細工に親しまれる方は他県とくらべると多く、

今でもグループで活動され、作品発表会が行われているほど活発な動きがあります。

アマチュア・プロ問わず、レベルの高いかご作りが今も続けられています。