宮城県/篠竹 目かご(小豆洗い) 上 力竹あり

水 / 湯を切る

5,200円(税込5,720円)

サイズ(外寸) / 重量

こちらのページに掲載の商品は、

ポスト投函タイプの「ネコポス」配送はお選びいただけません。

上記のサイズは弊店への入荷分総量のうち、その中間値を表示しており、あくまで目安となります。自然素材を使った手作り品のため、表記サイズから2-3cm前後するものもございます。

収納するところがお決まりの際などは、サイズに余裕を持ってご注文いただきますよう、お願いいたします。

また、ひとつひとつの形・風合い・色味も異なります。

予めご了承いただいた上で、ご注文下さい。

お取り扱いについて

ささくれや破片でお体や衣類などを傷めないようご注意ください。

どの素材においても、できるだけ戸棚などにしまいこまず、風通しのよい場所で保管するようにしてください。

保管の際は、直射日光を避け、湿気の溜まらない、なるべく高い場所に置くと良いです。

雨や水に濡れたら乾いた布で拭き取り、風の通る日陰や室内でよく乾かしてください。

ほこりが溜まらないよう、たわしやブラシなどを使った定期的なブラッシングをおすすめします。

宮城県の仙台市よりも50キロほど北部に位置する大崎市岩出山地区では、

江戸時代のころから武家の内職でかごやざる作りが始まったと言われています。

その地域に自生していた篠竹(しのたけ)と呼ばれるしなやかな笹を使い、

暮らしの道具や業務用として、用途に合わせて作っていました。

最盛期は80種類以上のかごやざるが作られていましたが、

時代の流れとともに種類も生産量も減少しており、

縁に真竹を使用しないなど、いわゆる篠竹だけを使った昔ながらの素朴な

ざるやかごは、数名のご高齢の方々が作るもののみとなっています。

宮城県の篠竹細工は何よりとても軽く、手当たりも柔らかいため、

日々の台所まわりにおいて、とても使い勝手が良いことで知られています。

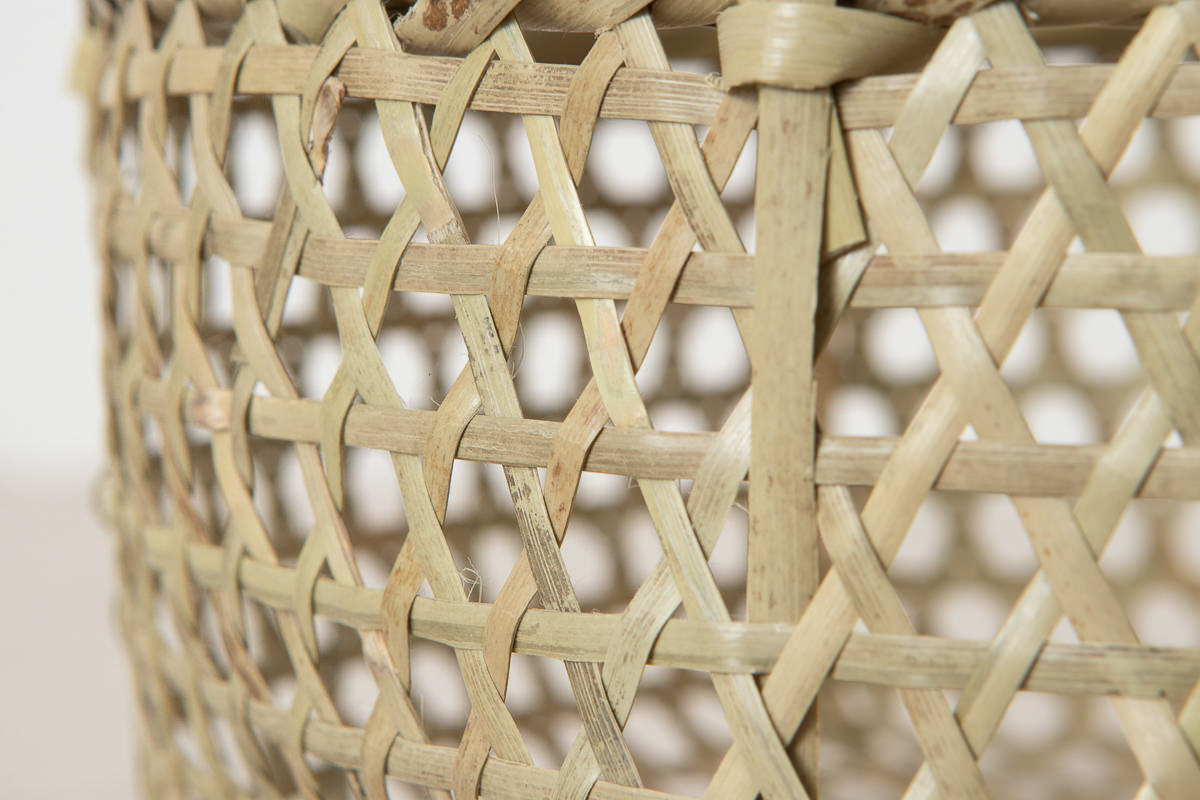

こちらは規則的に並ぶ六角形が特徴的な目かごです。

その目かごの中でも、編み目の細かい、「小豆洗い(あずきあらい)」と呼ばれる目かごのうち、

補強ための力竹(ちからだけ)が入ったタイプをご紹介します。

-

このかごのように六角形の目が開いたかごのことを、「目かご」や「目ざる」と呼びます。 -

この目があいていることで、野菜や貝などについた汚れが編み目からスルスルと落ちるようになっています。 -

全体は六つ目編みという六角形をかたどる編み方で編まれています。

編み目の大きさはおよそ0.8cmほどです。 -

ひごの幅や厚みが揃い、編み目の六角形もきれいに整っていて、とてもきれいな仕上がりの目かごです。 -

縁も篠竹を芯材にして、篠竹で巻かれています。 -

宮城の篠竹は他の地域の竹細工とはまた違った色味・風合いです。 -

-

底は六角形になっており、それぞれの頂点に向かって力竹が通っています。

この力竹が目かご全体の形を整え、歪まないようカチッと固定し、支えています。

名前の通り、もとは小豆を洗うのに使われていました。

小豆といっても、大きさや種類がいろいろありますが、

その中では比較的大粒のものを洗うぐらいの目の大きさとなります。

産地では以前は、他にも山菜やきのこ、貝を洗う目かごというのがそれぞれにあり、

いかに用途によってざるやかごが細分化されていたかがわかります。

人々が日々の暮らしを快適に過ごせるよう、職人たちが作り分けていたのです。

宮城県の篠竹細工は他の竹細工に比べ、材料も柔らかく、ひごも細めです。

重いものを乗せて運んだりするかごではありませんので、

水分で重みのある果物などを入れた場合のお取り扱いにご注意ください。

軽くて、しなやかな篠竹の質感や風合いを存分に楽しめるこの目かご。

洗った後は、S字フックなどに引っかけて乾かしておくのもお勧めです。

宮城の伝統的な篠竹細工の中でも特徴的な名前で、きれいな仕上がりです。

物を入れたまま運んだり、動かさないことを前提として、

果物かごにしたり、コップを伏せるかごとしてお使いの方もいらっしゃいます

現在は小豆や豆類を洗う機会は少なくなっているかもしれませんが、

台所の水切りざるや多用途のかごとして、日々お使いいただければと思います。